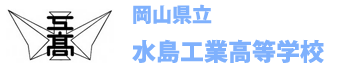

岡山県高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会

9月12日・13日(倉敷運動公園ウエイトリフティング場)

55kg級 A1 流尾 祐翔 第3位

61kg級 A2 田中 大翔 第3位

67kg級 E3B 川上 竜矢 第1位

73kg級 E2A 山本 亮太 第1位

81kg級 I2 板東 大河 第3位

89kg級 C3 近藤 将大 第2位

M1A 安原 晴哉 第3位

学校対抗 第1位

チームとしてそれぞれが役割を果たし、2年連続で学校対抗「第1位」となることができました。 ただ、多くの課題が残る大会となり、11月の新人大会までに修正・強化していきます。

新しい学校案内ができました!

×

×学校情報化優良校に認定されました。

本校のICT機器の活用状況や情報化の取り組みについて昨年度末から申請をしておりましたところ、4月4日(木)「学校情報化優良校」に本校が認定されたと連絡がありました。

2027年3月31日までの期間が認定期間となり、今後もさらに活用場面を増やすことができるように取り組んでいきたいと思います。

9,10月の行事予定

5分短縮授業(体育大会準備、~30日)

9月25日(木)

火曜日の授業

人権教育LHR

教育相談日

9月30日(火)

午前中授業(1~3限)

基礎力診断テスト(1,2年)

午後体育大会予行・準備10月1日(水)

体育大会

10月2日(木)

体育大会予備日

10月7日(火)

学校奉仕デー(1年、⑤⑥)

薬物乱用防止教室(2年、⑥)

10月9日(木)

教育相談日

10月13日(月)

スポーツの日

10月14日(火)

中間考査①

工業教育研究発表大会(倉敷工)

10月15日(水)

中間考査②

10月16日(木)

中間考査③

10月17日(金)

中間考査④

頭髪服装指導

西阿知地区清掃奉仕活動

10月18日(土)

オープンスクール

10月21日(火)

交通安全教室(全、6限)

10月22日(水)

教育相談保護者の会

10月23日(木)

振替休日(10/18)

10月26日(日)

危険物取扱者試験(本校会場)

第2種電気工事士(学科)

10月28日(火)

芸術鑑賞(56限)

10月30日(木)

教育相談日